2025.05.01

福井の旅:2日目は、昨日調べておいた一乗谷城址を登るところからスタートです。

一乗谷城址

朝倉氏は現在の兵庫県養父(やぶ)市出身の豪族で、南北朝時代に朝倉広景が主人の斯波高経(しばたかつね)に従って越前に入国しました。

朝倉孝景の代、1467年の応仁の乱での活躍をきっかけに一乗谷に本拠地を移し、斯波氏、甲斐(かい)氏を追放して越前国(えちぜんのくに)を平定しました。以後孝景(たかかげ)、氏景(うじかげ)、貞景(さだかげ)、孝景(たかかげ)、義景(よしかげ)と5代103年間にわたって越前国の中心として繁栄し、この間、京都や奈良の貴族・僧侶などの文化人が訪れ、北陸の小京都とも呼ばれました。

しかし天下統一の戦いの中で1573年織田信長に敗れ、朝倉氏は滅び、城下町も焼き尽くされました。

一乗谷は、福井市街の東南約10kmにあり、戦国大名朝倉氏の城下町の跡が、良い状態で埋まっていました。

遺跡の発掘調査は、1967年から進められ、1971年には一乗谷城を含む278haが国の特別史跡に指定されました。

実は、昨日調べ先ほどの遺跡跡から一乗谷城址へ行けるルートがあったのですが行ってみたらイノシシ除けの高圧電線あって自分で外して通って行っても良いとはありましたが柵の向こうも鬱蒼とした山道だったのでいったん引き返し裏の三万谷ルートに移動しました。

07:44 三万谷ルート登り口からの景色です。

07:47 登り口から少し階段上ると尾根沿いの登山道になります。

08:08 一の丸跡。お城の跡が良くわからない。

08:12 2の丸跡。

08:14 3の丸跡。んーいまいち城跡感がない。

08:17 とりあえず一の城山。標高471m。

景色もいまいちか。

日本名城百選は、68城目です。

芦原温泉

昨夜、宿泊したのは芦原温泉駅前ですが、駅は新しくできた新幹線駅でしたので日本百景にある芦原温泉寄って帰ります。

あわら湯のまち駅です。ここで山城登山後の足湯寄っていきます。

外を眺めながら無料で入ることができます。

朝も10時前なので空いてました。

若干熱めの湯です。

足湯前は芝生の広場です。

その広場には「どこでもドア」ありました。

日本百景62ヶ所目です。

弘法池

福井の旅ですが、順調に訪問地めぐれましたので帰り道石川県で少し寄り道して帰ります。石川県白山市にある名水です。全国的にも珍しい甌穴(おうけつ)の湧水であり、市指定天然記念物に指定されている。

白山の火山活動による流紋岩質岩盤が手取川の浸食により形成された直径75cm、深さ2mの甌穴から湧き出しており、1年を通して1日の湧水量は30㎥である。

由来は、長い昔話があるようで弘法大師様が水をいただいたお礼に湧き出させたとありました。

名水百選66ヶ所目です。

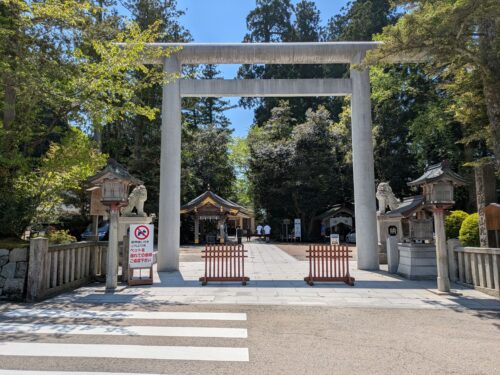

白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)

白山市でもう一か所、白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)訪問です。霊峰白山を遥拝する白山信仰の本宮です。

この神社の歴史は「崇神天皇(すじんてんのう)7年(前91)、本宮の北にある標高178mの舟岡山(白山市八幡町)に神地を定めたのが創建と伝わります。応神天皇(おうじんてんのう)28年(297)には手取川の河畔「十八講河原」へ遷り(うつり)ましたが、氾濫のためしばしば社地が崩壊するので、霊亀2年(716)に手取川沿いの「安久濤の森」に遷座しました。」とありました。今回の福井の旅の2日間訪問した神社3か所とも霊亀(715~)の年代出てきてすっかり覚えてしまいました。

御祭神:以下のの三柱。

白山比咩大神(しらやまひめのおおかみ)=菊理媛尊(くくりひめのみこと)

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

伊弉冉尊(いざなみのみこと)

霊峰白山ですがぼくも登っています。やっとお参り出来て良かったです。

神社百選92社目です。

コメント