2025.04.30

2025年のGWは、昨日上高地で自身の開山登山をし本日より福井県へ2日間の旅行です。

行きは名古屋周りで福井まで移動です。三方五湖で休憩。

鵜の瀬

最初は鵜の瀬。その昔、白黒の2羽の鵜が岩から飛び出し、留まった樹の跡から甘水が湧き出し、香水が満ち溢れたのが湧水のはじまりといわれています。

毎年3月2日の夜「お水送り」の神事が行われ、春を呼ぶ行事として有名です。

歴史は古く1250年前にインド僧が湧き出させたそうです。

その湧き水は「若狭井」としてあるそうですが

この日は、中学生の団体が休憩所として使用していて近づきがたくここまでです。

名水百選64ヶ所目です。

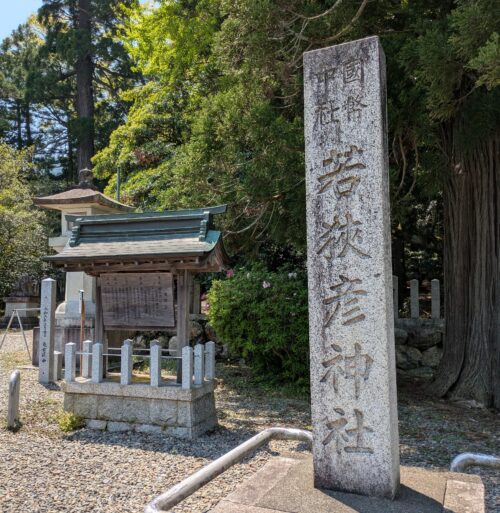

若狭彦神社

1300年余りの歴史を有する、若狭國一宮 若狭彦神社。上社下社があり、上社は若狭彦神社、下社は若狭姫神社です。

上社:若狭彦神社

霊亀元年9月10日に竜前に若狭彦神社が鎮座されたそうです。霊亀元年とは何年?霊亀元年とは西暦715年だそうです。

ご祭神:彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)

先に訪れた鵜ノ瀬の遠敷川の清流が突き当たって淵をなしている巨巌の上に、先ずは若狭彦神、次いで若狭姫神が降臨されたと伝えらているそうです。そこから鎮座に至っているとのことです。

上社は、本殿工事中でした。

下社:若狭姫神社

下社は、上社の6年後の養老5年2月10日に遠敷に若狭姫神社が鎮座、現在に至っているそうです。

『若狭姫神社』『遠敷神社』と呼ばれていましたが現在は、『若狭彦神社 下社』と公称されているそうです。

御祭神: 豊玉姫命(とよたまひめのみこと)

立派な能舞台がありました。お祭りで使用するようですが詳しくはわかりませんでした。

神社百選90社目です。

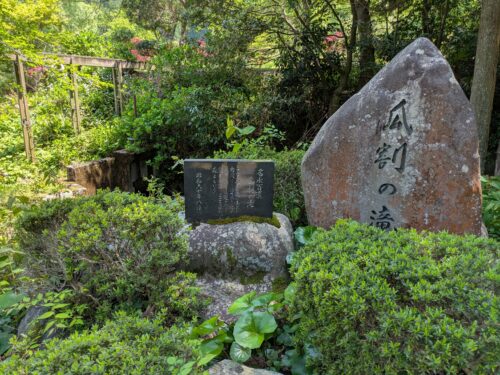

瓜割の滝

続いては、瓜割の滝。

夏でも水に浸けておいた瓜が割れるほど冷たいという故事から命名されたそうです。

とても整備されていてきれいな場所です。

天徳寺の境内奥に広がる森の中、岩を割ってこんこんと沸きいで、小さな滝となって流れています。

8世紀に活躍した泰澄大師の昔から冷泉として知られ、また五穀成熟諸病退散の霊験があると信じられ、夏でも冬でも変わらない流れを生み出すこの森を人々は古くから神聖な「水の森」として敬っているそうです。

名水百選65ヶ所目です。

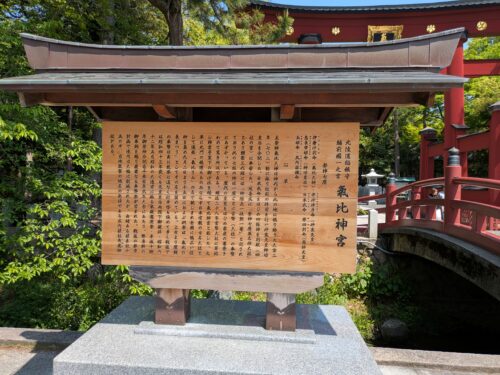

気比神宮

敦賀市まで移動し気比神宮です。

氣比神宮(けひじんぐう)は 福井県敦賀市に鎮座する 北陸道総鎮守 越前國一之宮です。

地元では親しみをこめて「けいさん」と呼ばれているそうです。

長命水

大宝2年(702年)、氣比神宮はそれまで伊奢沙別命(いざさわけのみこと)(氣比大神)1柱を祀る神社でありましたが、文武天皇の勅命で大神とのご神縁により仲哀天皇・神功皇后・日本武尊・応神天皇・玉妃命・武内宿禰命の神々が合祀され、御祭神は七柱とされました。その際、神宮を修営しましたが、修営途中突然として地下水が噴出したと伝えられます。

御祭神:以下の7柱おられます。

本殿(本宮)

伊奢沙別命(いざさわけのみこと) – 主祭神。「気比大神」または「御食津大神」とも称される。

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう) – 第14代天皇。

神功皇后(じんぐうこうごう) – 仲哀天皇の皇后。

四社の宮

東殿宮:日本武尊(やまとたけるのみこと)

総社宮:応神天皇(おうじんてんのう) – 第15代天皇。

平殿宮:玉姫命(たまひめのみこと、玉妃命) – 『気比宮社記』では神功皇后の妹の虚空津比売命とする。

西殿宮:武内宿禰命(たけのうちのすくねのみこと)

神宮寺成立には、若狭彦神社と同じ霊亀元年(715年)には境内に神宮寺(気比神宮寺)が設けられた。

神社百選91社目です。

一乗谷遺跡

次に、福井市まで移動し一乗谷です。

主の目的は一乗谷城址ですがお城は山城で今日は下見です。

史跡には復元された街並みがあります。

人々の暮らしまで再現されています。

家屋の跡も数多く残されています。

朝倉氏の館跡には、庭園跡も残されています。

こちらは諏訪館庭園。

観光地図ももらい、城址跡へも行けることは確認しましたので明日出直します。

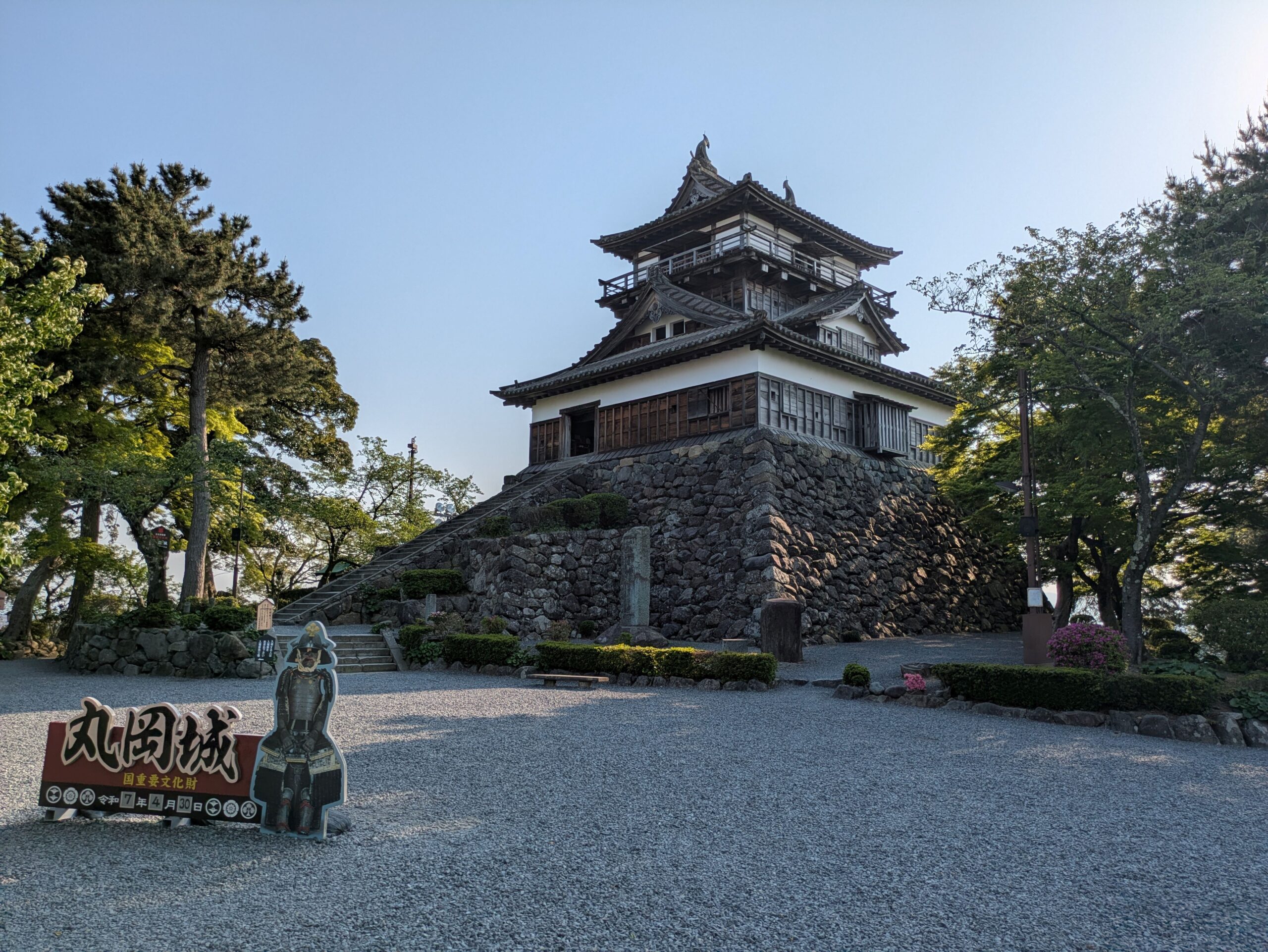

丸岡城

次に、丸岡城です。

丸岡城は、現存天守のお城です。

木造のそのままです。

現存天守は、階段がとても急です。傾斜角70度を超えているそうです。

昨日、行った上高地に向かう釜トンネルは最大傾斜11度で自動車道としては旧坂ですが、人が使用する階段で傾斜70度を超えるとこれも大変です。でも現存天守は大切に守ってもらいたいですね。

日本名城百選は、67城目です。

コメント